適期に摘んだ茶葉を大切に、手もみ製法のごとく、しとりを持って茶葉の力を100%出しきれる製茶を心がけています。

「一に原葉、二に蒸機、三に粗揉で茶は決まる」

このことを常に忘れず、茶温(製造中の茶葉の温度)、茶の水分量に細心の注意を払い、丁寧なお茶つくりを行います。

ここでは、普段あまり目にすることのない、製茶工場とお茶ができるまでの工程をご紹介します。

高梨茶園のお茶づくりがどのような点に注意し、こだわっているのかにご注目ください。

お茶刈りの様子

|

|

|

生葉コンテナ(なまはこんてな)

摘み取られたお茶の葉(生葉)は、酸化酵素の働きによって、摘んだらすぐに酸化が進み、緑茶としての品質が低下してしまいます。

生葉をみずみずしく、鮮度よく保つため、風とミストで生葉の品質を保ちます。

|

|

蒸し機(むしき)

生葉に含まれる酸化酵素の働き止めるため、蒸気で連続的に蒸します。品質を保った生葉を蒸すことにより、青臭さを取り除き、緑茶独特の味と香りを引き出します。

|

|

葉打ち機(はうちき)

生葉を蒸したことで、表面についた水分を撹拌させながら熱風にさらし、蒸し葉表面の水分を取り除きます。

|

|

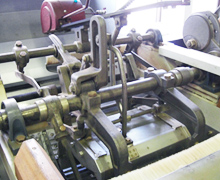

粗揉機(そじゅうき)

熱風にあてながら茶葉を撹拌(かくはん)します。葉打ちと違い、しっかりと揉みこむことにより、茶葉の中の水分を出しながら乾かしていきます。

茶温(揉んでいる茶葉の温度)と乾燥速度に特に注意し、茶温を34℃~36℃に保ちながら揉んでいきます。

|

|

揉捻機(じゅうねんき)

茶葉を加圧(重みをかける)しながら揉む工程。赤い部分が重りになります。

加圧することで、茎などに含まれるうまみ成分を、しっかりと揉みだし、茶葉の水分を均一にします。

|

|

中揉み機(なかもみき)

粗揉機とほぼ同じ構造。揉捻機から出た茶の塊をほどき、風を当てながら揉み込むことで、茶の形状と色沢をよくします。

|

|

中揉機(ちゅうじゅうき)

熱風を当てながら軽く揉み、茶葉を撚り(より)ながらツヤを意識し、乾燥を進めます。

|

|

精揉機(せいじゅうき)

茶葉を、加熱した揉盤上で揉みながら、徐々に乾燥し、ツヤ、味、香りを引き出します。 煎茶特有の細長い針状の茶になります。

|

|

乾燥機(かんそうき)

製造工程の最後になります。熱風をあて、水分を5%、またはそれ以下にして茶の貯蔵性を高め、香味変化を最小限にします。茶葉の状態はパリッと折れる状態になります。

ここまでで荒茶の完成です。

|

|